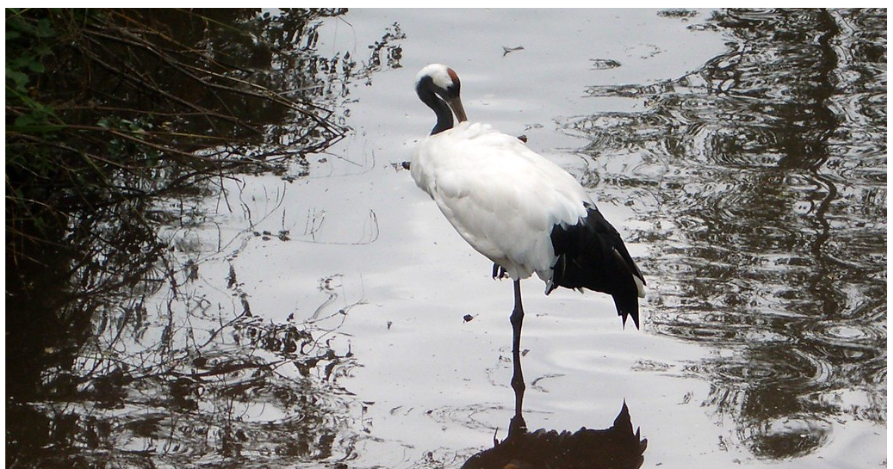

タンチョウ(Grus japonensis)は、ツル科に属する鳥類で、最も大きな種のひとつです。

その純白の羽と優雅な動きにより、多くの文化において神聖な鳥とされています。日本ではタンチョウと呼ばれ、「丹頂」すなわち「赤い頭頂部」を意味し、成鳥の頭頂にある赤い斑点を指しています。

タンチョウは、東アジアの寒冷地域に生息する渡り鳥です。日本と深い関わりがありますが、固有種ではありません。中国東北部やロシアの東シベリアにも生息しています。ただし、日本に生息する一部の個体は渡りを行わず、年間を通して国内に留まるという特異な性質を持っています。

雑食性のタンチョウは、湿地環境に依存しています。そこには昆虫、甲殻類、魚類、両生類、小型哺乳類など、必要な餌が豊富にあり、さらに水の豊富な湿地にしか生えない特定の植物の芽や果実も摂取します。

しかし、農業の発展とともに、日本の湿地面積は大幅に減少しました。餌が不足するようになったため、タンチョウは新たに作られた農地に現れるようになり、害鳥として扱われるようになってしまいました。かつては狩猟が禁じられていたにも関わらずです。

1924年には、日本国内で絶滅したとされました。

しかし数年後、北海道の釧路湿原で十数羽の個体が再発見されました。ここは広大な湿地帯で、日本で最も北にある島、北海道に位置します。給餌プログラムが開始され、個体数はゆっくりと増加し、1950年には33羽に達しました。現在では、主に釧路湿原において、1500羽以上が北海道に生息しています。

絶滅寸前から救われたタンチョウは、今や回復力の象徴とされており、環境が整えば自然が回復することを示しています。