これはテオフィルが担当する「アリのコーナー」の最初の記事です。アリの世界を探検してみましょう…

アリは、真社会性膜翅目昆虫と呼ばれるアリ科(Formicidae)に属する昆虫です。

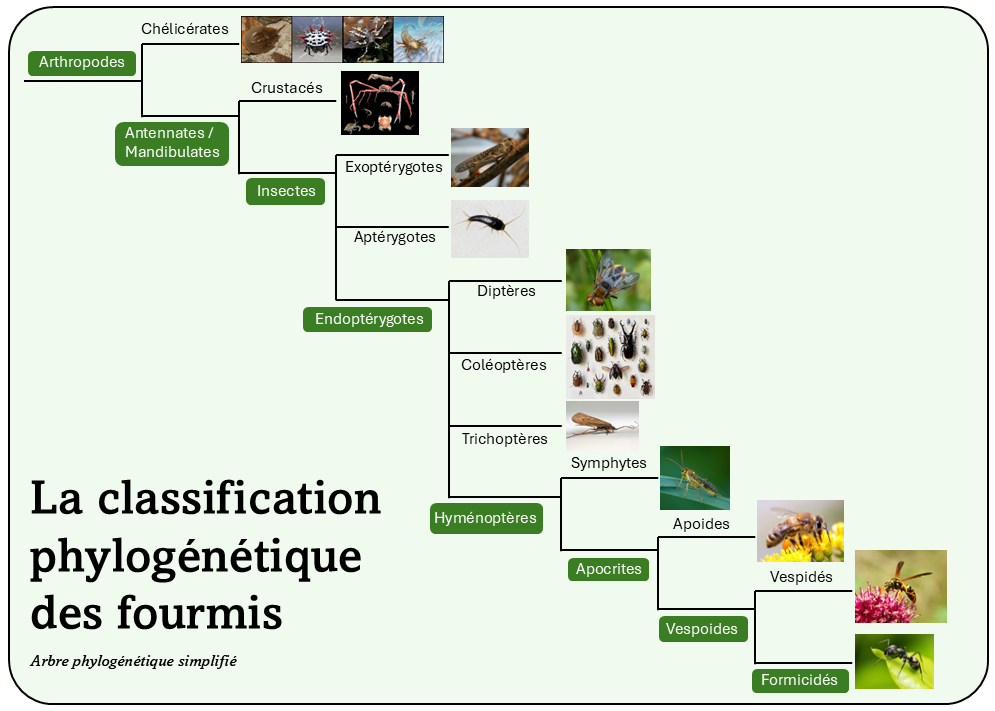

でも、これは一体どういう意味なのでしょうか? 彼女たちがどんな存在なのかを理解するために、系統樹を少し遡ってみましょう!

アリの系統分類

門:節足動物(Arthropoda)

節足動物は、体が分節化されており(この分節は異なる機能に特化しています)、硬いクチクラ(外骨格)に覆われています。関節のある付属肢を持ちます。

この門には、よく知られた多くのグループが含まれます:

- 甲殻類(カニ、エビなど)

- クモ形類(クモ、サソリなど)

- 多足類(ムカデ、ヤスデなど)

- そしてもちろん、昆虫!

綱:昆虫(Insecta)

昆虫は、体が三つの部分に分かれています:頭部、胸部、腹部。 外骨格はキチンでできており(この分子が硬さを生み出します)、気門によって空気を取り入れ、気管系による呼吸が行われます。脚は3対あり、ほとんどの種は1対または2対の翅を持ちます。

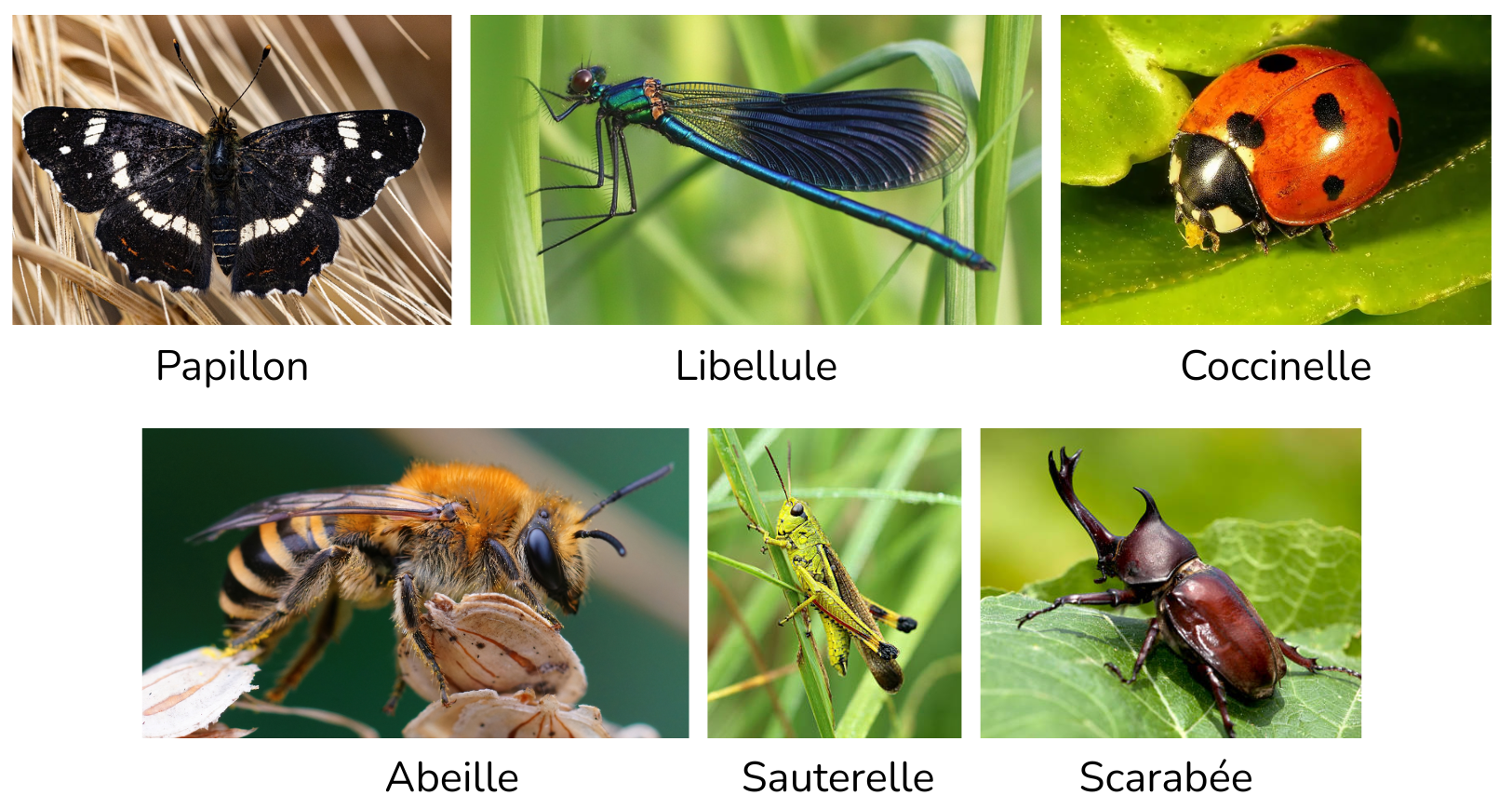

この綱には非常に多様なグループが含まれます:

- 鱗翅目(チョウ)

- 直翅目(バッタ、キリギリス、コオロギなど)

- 甲虫目(テントウムシ、カブトムシなど)

- トンボ目(トンボ)

- そして膜翅目!

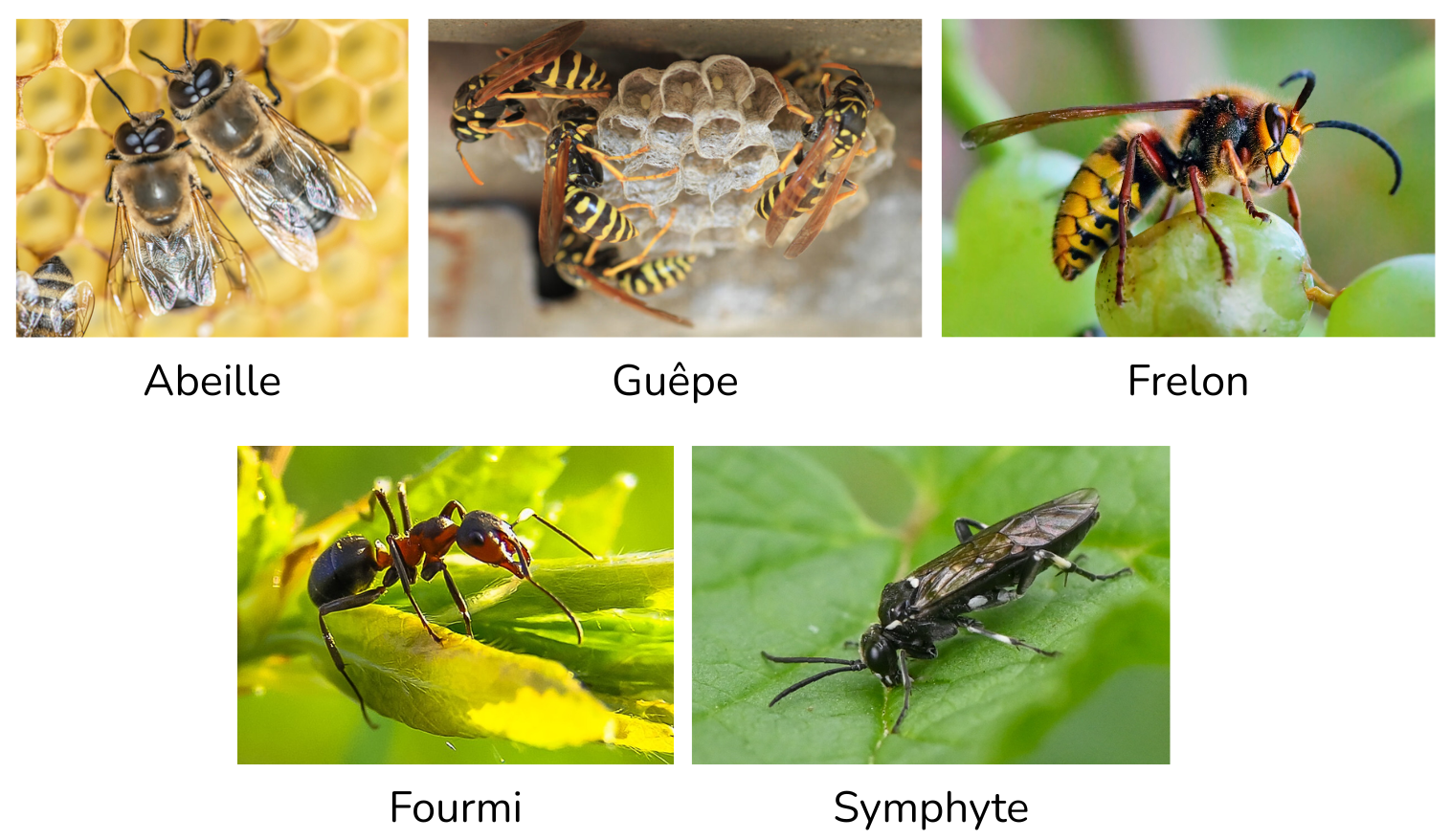

目:膜翅目(Hymenoptera)

膜翅目は、2対の膜状の翅を持ち、前翅が後翅より大きいのが特徴です。また、遺伝的二形性(オスとメスで遺伝的に異なる)も特徴で、オスは未受精卵から生まれた一倍体(1セットの染色体)、メスは二倍体です。胸部、特に中胸部(メソトラックス)が発達しており、飛行に必要な筋肉を収めています。

この目には社会性の高い種が多く含まれています: ミツバチ(Apidae)、スズメバチ(Vespidae)、オオスズメバチ、そしてもちろん、アリ(Formicidae)です。

科:アリ科(Formicidae)

アリは真社会性の昆虫であり、単独で生活するアリの種は存在しません(これは一部のハチやミツバチとは異なります)。

現在、約16,000種のアリが記載されていますが、実際には25,000〜40,000種が存在すると推定されています。

社会的な組織化、環境への適応力、役割の分担により、アリはグリーンランド、南極、一部の孤立した島々を除くほぼすべての陸上環境に分布しています。

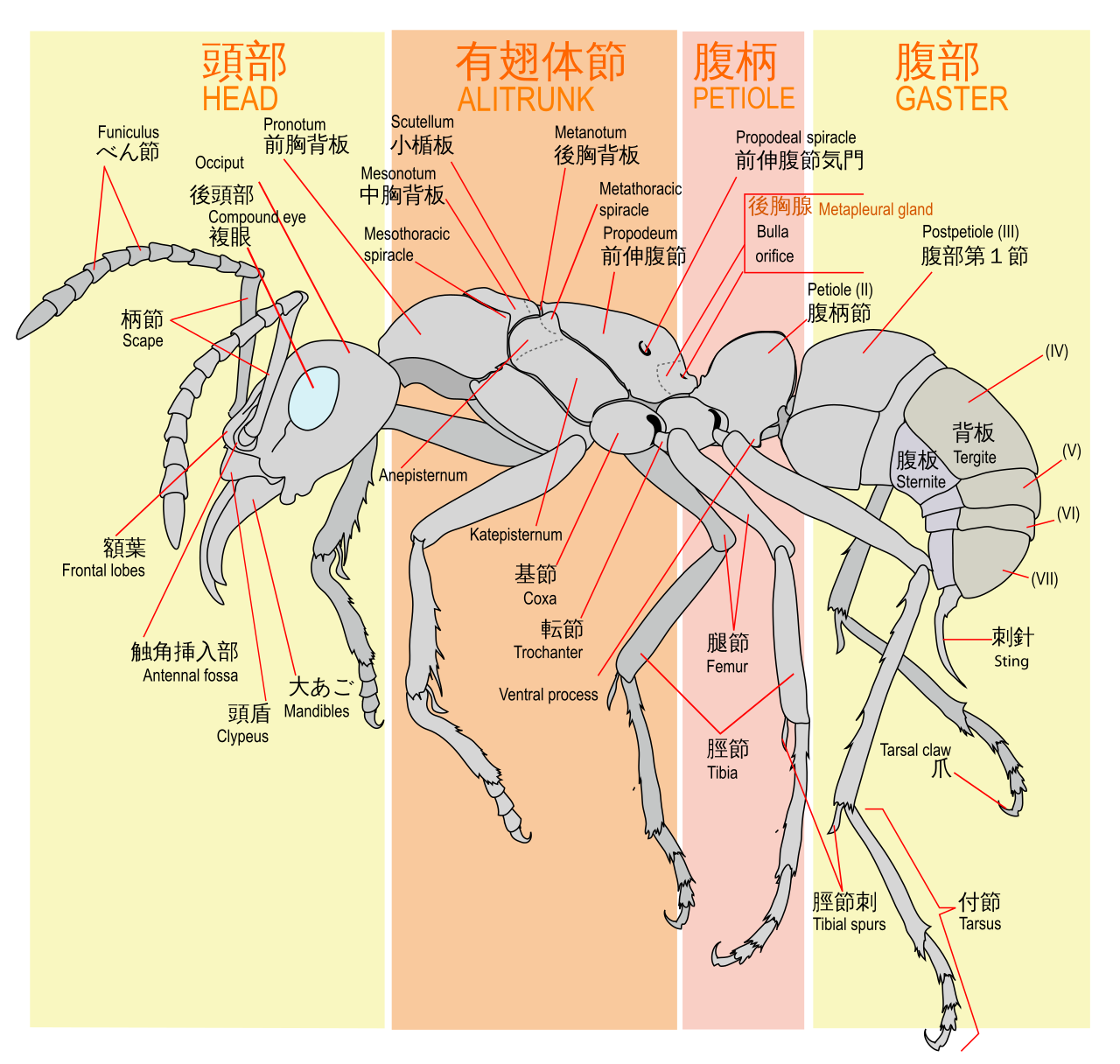

アリは、**後腹亜目(Apocrita)**に属しており、胸部と腹部の間がくびれた体型をしています。身体構造は以下のように分かれています:

- 頭部

- 胸部(アリではメソソマとも呼ばれる)

- 腹柄部(胸部と腹部を繋ぐ細い節)

- 胃部(本来の腹部)

この形態的な構造は、アリの生活様式やコロニー内での分業に深く関係しています。

アリの構造と行動の多様性:サイズの多型性(ポリモーフィズム)を例に

多くのアリ種では、同じコロニー内でも個体の形態が異なる著しい個体内変異(ポリモーフィズム)が見られます。特に女王と働きアリの違いは顕著です。しかし、Camponotus や Atta のような属では、働きアリの間にも複数の機能的かつ形態的に異なるカーストが存在します。一般的には以下の三つに分類されます:

- メジャー(major):防衛や重労働を担当

- メディア(media):多目的に活動

- マイナー(minor):小型で、巣の手入れや繊細な作業を担当

Atta 属(菌類農業で知られる)では、このカースト分化が特に顕著です。

Atta cephalotes における社会的ポリモーフィズム。左には三つのカーストに分けられる7匹の働きアリ、右には2匹の女王アリが写っています。

葉を運び、キノコの世話をするさまざまなカーストの Atta 働きアリたち。

Pheidole pallidula では、明確な労働カーストの二形性が見られます。メジャー(頭部が大きく、硬くなっている)とマイナー(小型で数が多い)です。メジャーは主に防衛に従事し、マイナーは食物探索、幼虫の世話、巣の管理などを行います。 食性は雑食性で機会的。果物、アブラムシの甘露、死んだ昆虫などを食べます。

Pheidole pallidula の働きアリ2匹と中央のメジャー。

Messor barbarus では、赤黒くて大きな頭部を持つメジャーが特に目立ちます。このメジャーは、防衛よりも種子を砕く役割に特化しています。 この属は、砕いた種子と唾液を混ぜて作る「アリのパン」で知られ、これは働きアリと幼虫の主食になります。

興味深いことに、Messor barbarus のメジャーは巨大な大顎を持ちながら、戦いにはあまり参加しません。彼女たちの任務はあくまで穀物の処理と倉庫の管理です。防衛は中型の働きアリやマイナーが担います。

Messor barbarus:右に4匹のマイナー、中央に赤い頭のメジャーが2匹、背景に1匹のメディアが見られます。

このような機能的ポリモーフィズムの例は、次の疑問を私たちに投げかけます: アリは実際には何を食べているのでしょうか?

キノコを育てる種、種子のパンを作る種、果物や虫を食べる種… その食性は驚くほど多様です。

この食性の多様性は、アリの生態的な適応力を反映しており、彼女たちの進化的成功と分類群としての多様化に大きく貢献しています。

ミツバチのように花蜜中心ではなく、シロアリのように枯葉専門でもなく、アリは高い柔軟性を持ってさまざまな資源を利用します。多くの種は機会的な雑食性であり、環境によって植物質・動物質の両方を摂取します。一方で、特定の生態的ニッチに特化した種もいます。

このブログでは、社会構造、防衛戦略、繁殖方法、食性など、あらゆる面での例外や変異を紹介していきます。 この多様性こそが、アリを観察し研究する上での魅力なのです。

もしこれまでの例が興味深かったなら、今後のブログで紹介するアリたちの驚異的な戦略の多様性にきっと驚かれることでしょう!

覚えておこう!

以下は、アリの簡略化された系統分類図です: