生物多様性という概念は、環境やその保全をめぐる議論の中で中心的な位置を占めるようになり、その状態を評価する重要性を示しています。

生態系や生物の研究において極めて重要であり、古くから存在する学問分野であるにもかかわらず、この用語自体は50年も経っていません。実際には、何世紀にもわたる科学的発見の積み重ねから生まれたものであり、その概要を簡単に振り返ります。

この記事では、生物とその生息地の研究の起源から「生物多様性」という言葉の登場までを辿ります。そのために、この分野の発展に大きく貢献した複数の科学者を紹介します。

- リンネ と生物の分類

- ラマルク と変形説における進化の概念

- ダーウィン と進化論

- 初の 気候に関する国際会議

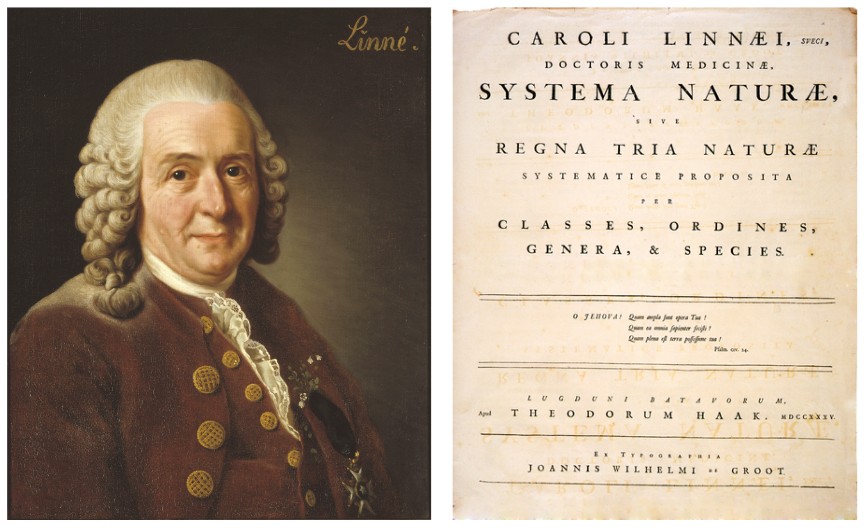

リンネと生物の分類

18世紀、スウェーデンのウプサラにおいて、博物学者 カール・フォン・リンネ は初めて生物の体系的分類を提案しました。彼の目的は、外見や物理的特徴といった形態的基準に基づき、種を区別し、分類することでした。1735年、彼は代表作 Systema Naturae を発表し、現代的分類の基礎を築きました。

しかしリンネの野心は、単なる科学的好奇心を超えるものでした。当時の支配的な理論は固定説であり、すべての種は神によって創造され、完全に適応しており、その起源から一度も絶滅や進化をしていないと考えられていました。リンネ自身も次のように述べています。

「我々は、最初に創造された多様な形の数だけ種を数える」。

このように、種を秩序立てて分類・整理することで、創造主の意図を明らかにしようとしたのです。

今日でも私たちは、彼が考案した二名法命名法を用いています。これは、各生物に属名(イタリック体かつ先頭を大文字)と種小名(イタリック体かつ小文字)の二つの名を与えるものです。例:ヒトは Homo sapiens、ウシは Bos taurus など。

リンネは、生物の形態的多様性を記述する枠組みを導入し、後に「生物多様性」と呼ばれる概念の土台を築きました。しかし18世紀にはすでに、化石が消えた種を示し、絶滅の危機にある種が博物学者の関心を引くなど、自然は不変ではないという兆しが現れていました。

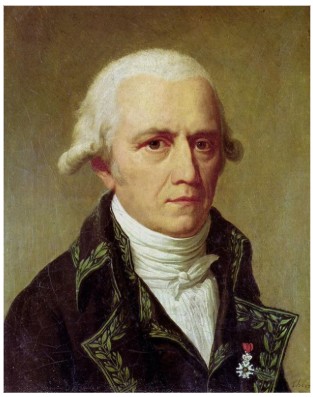

ラマルクと変形説における進化の概念

リンネから半世紀以上後、固定説に異議を唱える博物学者が現れました。フランスのジャン=バティスト・ド・ラマルクは、王立植物園やパリ国立自然史博物館の教授として、19世紀初頭に変形説という当時としては革新的な理論を提唱しました。

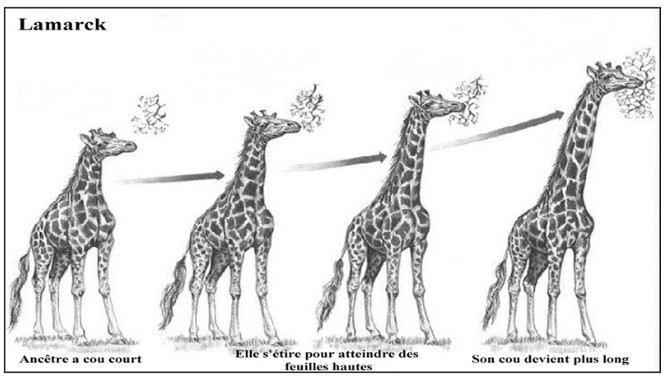

彼によれば、種は固定的なものではなく、環境の影響によって時間とともに変化します。その理論は二つの主要な原則に基づきます。

- 器官の適応:生物は使用頻度に応じて器官を変化させることができる。例えばキリンは高い木の葉を食べるため、一生のうちに首を伸ばす。

- 獲得形質の遺伝:その変化は子孫に受け継がれる。こうして首の長いキリンは、その形質を子に伝え、さらに長くなっていく。

この理論は現代では否定されていますが、二つの重要な考えを導入しました。

- 生物は時間とともに進化し、ある種は消え、別の種は現れたり変化したりする。

- 環境は、種の形成に直接的な役割を果たし、多様性を形作る。

ラマルクは、生息環境の多様性と生物多様性の関係という、現代的定義における重要な概念の基礎を築きました。ただし、彼が提案した遺伝の仕組みは誤っていました。

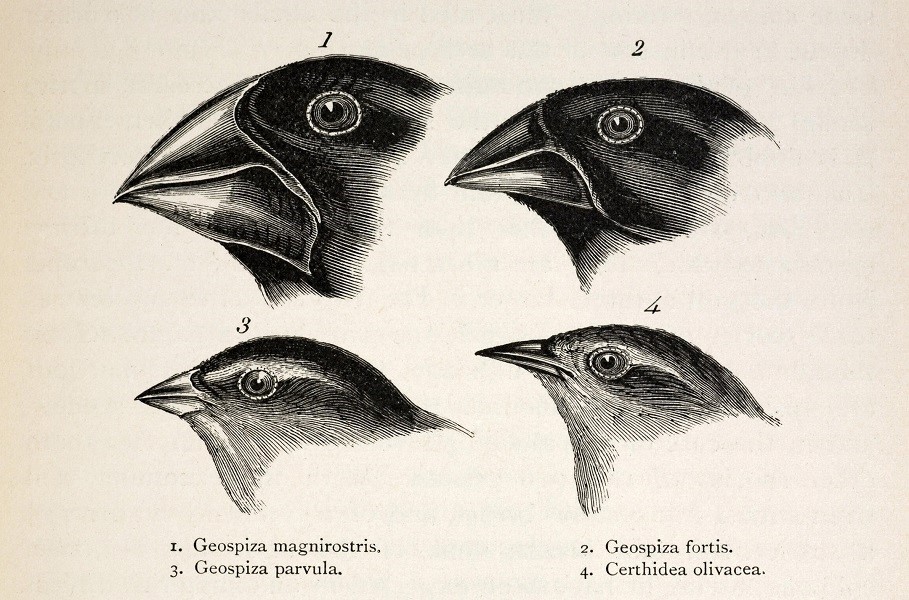

ダーウィンと進化論

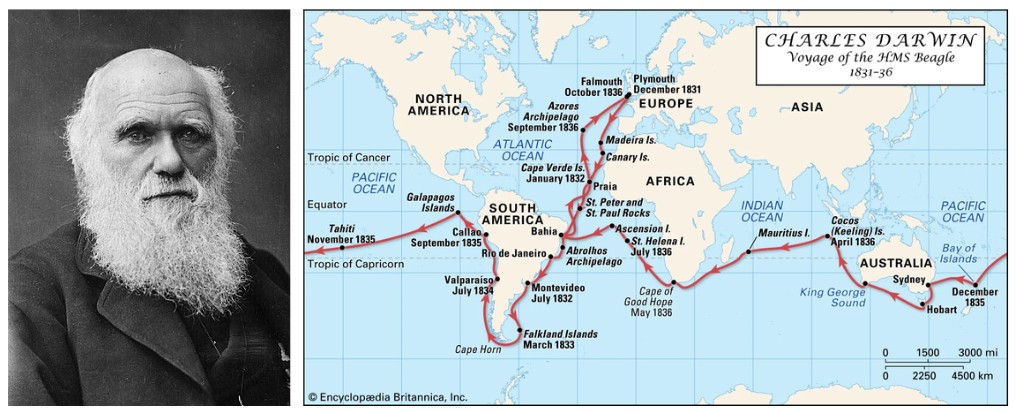

ラマルクの数十年後、もう一人のイギリス人博物学者が生物観を根底から変えました。チャールズ・ダーウィンです。彼は1831年から5年間HMSビーグル号で航海した後、1859年に『種の起源』を出版し、自然選択による進化論を発表しました。

ダーウィンはこう観察しました。1つの種の中にも個体差が存在し、その中には遺伝的なものもある。そして環境に適応した個体は生き残りやすく、子孫を残す確率が高くなり、有利な形質を次世代に伝えるのです。

ラマルクの理論と異なる点は以下の通りです。

- 個体の必要性が形態を変えるのではなく、偶然の変異によって変わる。

- 有利な変異だけが、自然選択によって生き残る。

この理論は、生物多様性の起源を初めて説明しました。それは、環境によって選択された遺伝的変異の蓄積の結果です。

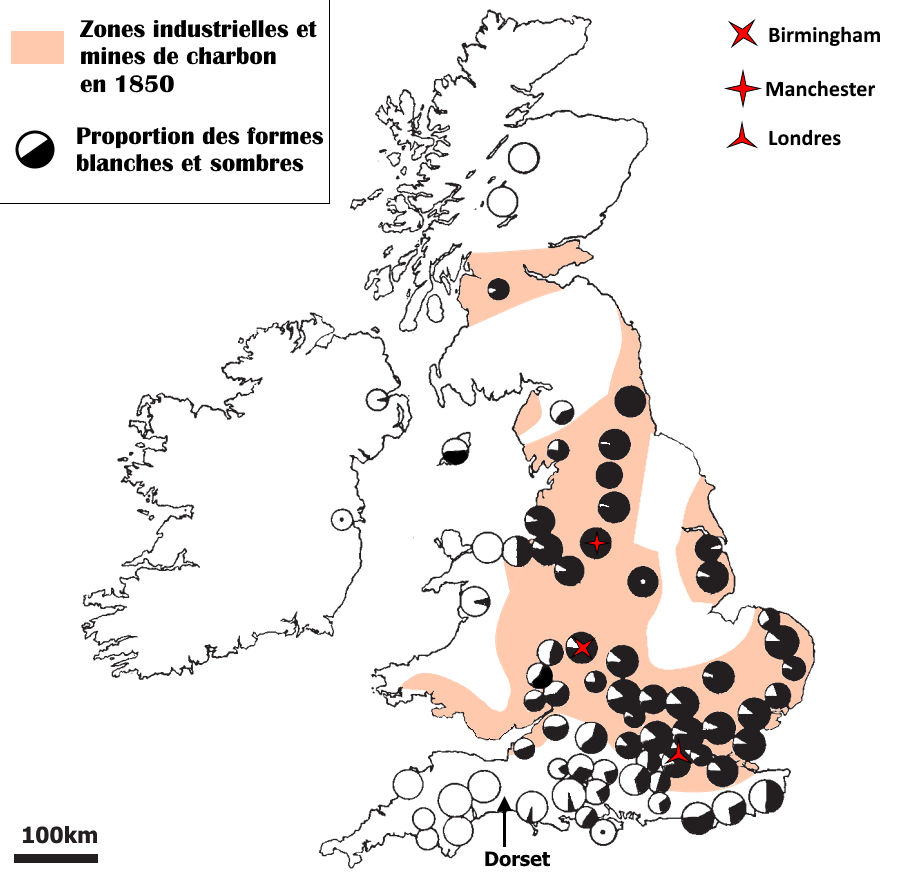

有名な例として、イギリスのシラガマダラガ(Biston betularia)があります。

産業革命以前は、明るい色の型が多く、地衣類に覆われた白樺の幹に擬態していました。しかし、汚染によって幹が黒くなると、目立っていた暗色型が有利になり、捕食者から逃れやすくなりました。数十年でその割合が急増しました。これは工業暗化と呼ばれ、ダーウィンの自然選択の仕組みを端的に示す事例です。

これは、生物多様性の定義における大きな転換点でした。種は環境変化と選択圧に応じて現れ、消え、多様化するという、絶え間ない進化の産物であることが理解されたのです。生物多様性は固定されたものではなく、絶えず変化する動的な遺産です。

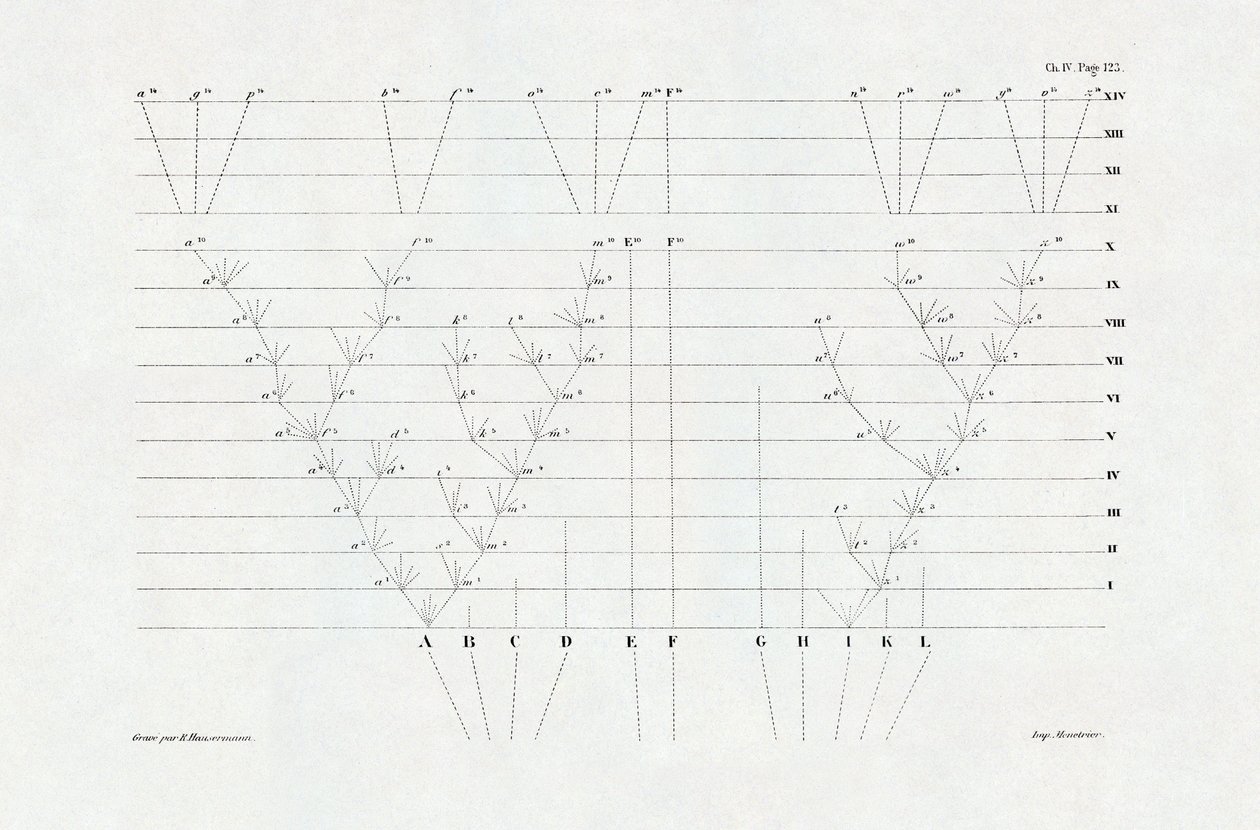

これはダーウィンの代表作『種の起源』(1859年)に掲載された唯一の図です。

歴史上初めて描かれた系統樹であり、共通祖先から分岐しながら進化する種の様子を図示しています。横線は時間の経過を示し、枝分かれは種の多様化を表します。この図は、生物多様性を単なる現存種のリストではなく、動的で連続的な進化の歴史として捉える現代的概念を見事に表しています。

現在、生物多様性は「全ての由来を持つ生物の変異性」と定義されます。これは、種内、種間、そして生態系間の多様性を含みます。ダーウィンは、この多様性が連続的な分岐、異なる環境への適応、そして一部の系統の絶滅(図の上に到達する前に途絶える枝)によって形成されることを示しました。したがって、現代の生物多様性は、進化という途切れることのない過程の一瞬を切り取ったものであり、この図はその優れた例です。

初の気候と環境に関する国際会議

生物多様性は長らく科学的な視点から研究されてきましたが、その保全が国際的課題となるのは20世紀末のことです。1992年、リオデジャネイロで国連が地球サミットを開催し、各国首脳、科学者、NGOが一堂に会して環境問題を議論しました。

この会議から、**生物多様性条約(CBD)**を含む重要な文書が採択されました。これは、生物多様性が人類共通の財産であり、生態系の正常な機能と人間社会の存続に不可欠であると初めて認められた瞬間です。

では、生物多様性とは何でしょうか?

この用語は、あらゆるスケールでの生命の多様性と変異性を指します。

- 生態系の多様性:森林、サンゴ礁、砂漠、湿地…

- 種の多様性:生物の種類と数

- 遺伝的多様性:同一種内の個体や集団間の違い

この世界的な認識は大きな転換点となりました。生物多様性は、気候変動、森林破壊、種の減少と切り離せない、政治的・経済的・倫理的な課題となったのです。